【第二部 戦略篇】 MDS指標を用いたブランドポートフォリオ戦略の考え方

基礎篇 「ポートフォリオの共通基盤となるMDS指標の説明」

>> ポートフォリオの共通基盤となるMDS指標①

>> ポートフォリオの共通基盤となるMDS指標②

戦略篇 「MDS指標からみた10パターンのポートフォリオ戦略の説明」

>> (1-1)マップのポジショニングから考える①

>> (1-1)マップのポジショニングから考える②

(1-1)マップのポジショニングから考える③ ◀いまここ

本記事はシリーズ構成の続編です。 前回の記事をお読みいただくことで、背景や用語がスムーズにつながり、理解がぐっと深まります。

まだご覧になっていない方は、ぜひ前回からお読みください。

この講座ではマーケティングの観点からブランドのポートフォリオ管理について説明を行っています。

前回までは【基礎篇】として、ポートフォリオ管理の共通基盤となるMDS指標の説明を行ってきました。

今回からは新たに、MDS指標を用いたポートフォリオの戦略的な展開の仕方を【戦略篇】として説明していきます。

[戦略篇 その1]MDS指標でみたブランドの現状

(1-1)マップのポジショニングから考える③

- 目次

前回の記事では、BrandZのデータをもとにMDSブランドタイポロジーマップを活用し、国内ブランドの分布と「意義性」「差別性」がブランド力に与える影響を整理しました。

意義性はマインドシェアや想起性、フィジカルアベイラビリティに強く関与し、顧客の心を掴む力を高めます。一方、差別性はブランドの勢いや価値(フューチャーパワー・プライシングパワー)に貢献し、将来的な成長や価格に対する納得感を高める要素となります。特に意義性が高いブランドに差別性が加わることで、想起性がさらに向上することが明らかになりました。

今回の記事では、これらの知見を踏まえ、マーケティング投資における優先順位について考察します。限られた予算の中で、どの象限のブランドに投資すべきか、またその判断においてMDS指標がどのように活用できるかを具体的に解説します。

MDSタイポロジーマップが示すマーケティング投資における優先順位:市場優位性を持つブランドに投資を最優先する

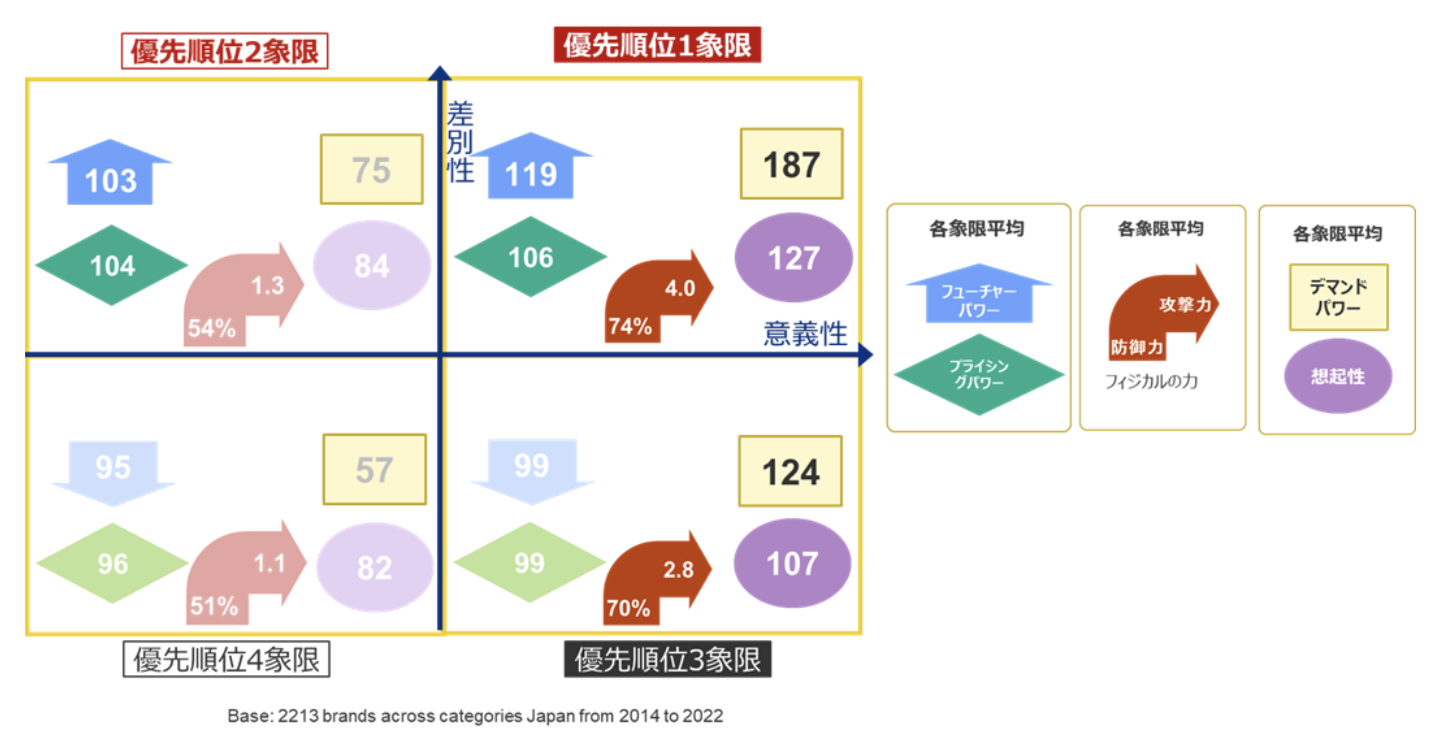

下図はこれまで説明してきたMDSの各指標をタイポロジーマップ上に一覧したものです。

この一覧表を見れば、ブランドタイポロジーマップのどの象限に優先的にマーケティング投資を行っていけばいいかも明らかだと思います。

最も投資優先度が高いのは言うまでもなく右上象限のブランドとなります。マインドシェアやプライシングパワーの高さからブランドが現在の稼ぎ頭であることが明らかであり、しかもまだ成長する可能性が高い(フューチャーパワーが最も高い)からです。想起性が高いだけでなく店頭配荷等のフィジカルアベイラビリティも良好なので、費用対効果も高くなっています。

長期的なポートフォリオ戦略の観点では将来に向けて新しい成長分野に手を伸ばしたいところですが、現在の収益&売り上げの柱である、この右上象限がポートフォリオ戦略の基軸でなければなりません。もし現在のポートフォリオに右上象限ブランドがなければ、その育成が最大優先課題となります。

何故なら、上述の通りこの象限ブランドは費用対効果が高く競合上で優位となりやすいからです。競合にこの象限を獲られていると非常に苦しい戦いを強いられることになります。

2番目に投資を優先すべきは成長性の高いブランド

次に投資を優先すべきなのは、左上象限になります。

上述の通り将来に向けた新しい成長領域を拡大するためには、成長性の高いブランドへの投資・育成が必要となります。これまで見てきた通り、左上象限のブランドのマインドシェアと市場規模は現在はまだ十分なものではありませんが、高いブランド価値と成長性を有しています。

ブランドマーケティングの目的はブランドに市場優位性を創出することにありますが、左上象限のブランドが市場優位性の高い右上象限に移行するためには十分条件である意義性を高める必要があります。しかしながら、左上象限ブランドはその必要条件である差別性の高さを既に備えています。

投資を成功させるポイントは「差別性」を「意義のある差別性」に変えること

【基礎篇】でも説明していますが、「意義のある差別性」を作り出すことが市場優位性の「必要充分条件」を充たすことになります。本編冒頭のブランドライフサイクルのところで電動のこぎりの例を出しましたが、「手軽にきれいで正確に切断できるから、自分でも日曜大工の上級者の気分が味わえる」という便益が「意義のある差別性」となります。

ここでは「競合品では平均1分かかる角材切断を30秒で行うことが出来る」という差別性を「より手軽にきれいで正確に切断できる」という差別性に変換したところが「日曜大工の上級者気分」という意義性につながるポイントとなっています。

この場合元々の差別性ポイントだった「わずか30秒で切断できる」という機能は、「より手軽にきれいで正確に」という最終機能便益のRTB(Reason To Believe:信じられる理由)に転用されることになります。

このように提供便益を整理・編集することを、外資系企業のマーケティングではオファリングやプロポジション、あるいはブランドポジショニングステートメントと呼んで重視することが多いようです。

差別性が高い象限に投資する際の留意点

また、左上象限ブランドを強化投資する際のポイントを2つ挙げておきます。

ひとつは、強化投資の対象として必ずフィジカルアベイラビリティの強化もスコープに入れておく、ということです。上述のような「意義のある差別性」のプロポジション整理を行っても店頭配荷等のフィジカル力が弱ければ効果が得られにくくなってしまいます。BrandZのデータベースでは上図で示されたように左上象限のフィジカルアベイラビリティが弱いので、フィジカル面での強化も並行して考える必要があります。

もう一つは、プライシングパワーの高さを活用するという点です。プライシングパワーが高いということは高価格(=高収益)戦略が取れるということを意味します。成長分野を育成するためには先行投資(=初期段階の収益バランスが悪くなる)が必要ですが、差別性の高いブランドの場合はプライシングパワーの高さを利用して収益バランスを調整しながら投資を継続することが可能となります。

企業は利益を出すのが原則ですから、将来の成長領域であっても先行投資には経営上層部の決断が必要となります。その際に経営上層部が的確な意思決定を行える判断材料をマーケティング部門が提出する必要があります。

MDS指標はそのような目的に沿った客観的&科学的指標として利用することが出来ます。(但し、そのためにはMDS指標が社内の共通言語となっている必要があります。弊社のデータベースの内容をこのように無料で公開しているのは、MDSを多くの方に共通言語として使っていただきたいという狙いがあります。)

投資の際に差別性を意義性よりも重視する理由

左上象限という成長分野での先行投資を考えるにあたっては、先に象限別の構成比のところでBrandZのデータベースが示した「差別性の高いブランドの約半数は意義性も高く、意義のある差別性となっている」の半数という数字が高いと思うか低いと思うかによっても結論が異なってくるように思います。(正確には差別性だけが高いブランドが18%、意義のある差別性のブランドが20%なので意義のある差別性の方がやや多いのですが)

「差別性が高ければその半数ものブランドが市場優位性を獲得できている」と捉えるか、「差別性が高くてもその半数しか市場優位性は獲得できない」と捉えるかの違いであり、意思決定権者が好むニュアンス(帰属するカルチャー)の違いの問題だと思います。

このニュアンスの違いは、証券投資家の世界では「ブルとベアの心理」として説明されるようです。「半数も成功する」という積極的思考がブルで、「半数しか成功しない」という消極的思考がベアとなります。前者カルチャーの企業であれば左上象限に積極投資するのは当然のこととなりますし、後者カルチャーの企業であれば左上象限に積極投資するよりも、成長性は低いが既に大きな市場規模を持つ右下象限から投資は控えながら収益だけを要領よく収奪する「スキミング戦略」の方を好むことになります。この辺は各企業のカルチャーまたは上層経営陣の考え方によって当然異なってくると思います。

積極投資への懸念は市場調査へのわずかな投資で払拭できる

このようにどちらを優先すべきかは各企業のお考えにもよると思いますが、こちらで単純に一般論で割り切ってしまえば、差別性が高いブランドは全体の4割しかいないのでブランドの差別性が高いこと自体が有利な状態と言え、更にそのうちの半数は市場優位性を獲得できるのであれば、左上象限に積極的に投資した方が賢明な選択だと思います。

右下象限でスキミングを行うのも合理的で賢明な選択だと思いますが、目先の収益性を追うだけでは将来の成長領域を開発できないので、「勝てる確率」ができるだけ高い有利な投資先があれば積極的に投資すべきではないかと思います。

フィジカルアベイラビリティを除けば「勝てる確率」が高い有利な条件とは、差別性の高さだけでは不十分で、効果的な「意義のある差別性」のプロポジションを持つことが充分条件となります。

市場調査会社の立場からいうと、事前の市場調査で検証を行うことは難しいことではありません。数億円の積極投資をする前に数百万円を調査に事前投資して十分な検証をすれば足りることのように思います。調査の結果で積極投資はしないという決定されたときは数百万の調査投資が無駄になるという意見もあるかもしれませんが、私共の経験では調査を依頼されるほとんどのクライアントさんは、ダメな結果が出た時には必ずその改善策の提言もするようにリクエストされるので、調査費用が無駄になるということはないと思います。

まとめ:マーケティング投資の優先順位

- 右上象限ブランド:意義性・差別性ともに高く、収益性・成長性・費用対効果に優れ、最優先で投資すべき。

- 左上象限ブランド:差別性は高く、意義性を高めることで市場優位性を獲得できる成長領域。

- 「意義のある差別性」の設計が重要:機能的差別性を顧客価値に変換することでブランド力を強化。

- フィジカルアベイラビリティの強化が不可欠:店頭配荷や流通整備がブランド体験の機会を左右する。

- プライシングパワーの活用:高価格戦略で収益バランスを調整し、成長投資を支える。

- MDS指標は投資判断の有力な根拠:客観的・科学的な分析で経営層の意思決定を支援。

次回は、MDSタイポロジーマップの各象限に属するブランドの「波形」に注目し、意義性・差別性・想起性のスコア構成からブランドの個性や戦略的示唆を読み解いていきます。世界トップブランドの波形比較や国内ブランドの象限別傾向など、より深いブランド理解につながる内容をお届けします。ブランドの“勢い”や“正統性”をどう見極めるか——そのヒントを具体的にご紹介します。

ブランド戦略の精度をさらに高めるための視点を得られる内容です。ぜひ次回もご覧ください。