顧客の心を掴み、その手が届くところに商材を置かなければモノは売れない

マーケティングの権威であるバイロン・シャープ教授が、ブランドの売り上げというものはメンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティという2要因により構成されるという考え方を唱えて以来、こうした考え方を採用あるいは参考にされる日本企業も増えてきているようです。

聞きなれないカタカナ言葉で馴染みがないという方は、前者のメンタルアベイラビリティとは商材をより多く売るために顧客心理を考えたマーケティングを行うこと、後者のフィジカルアベイラビリティとは商材がより多く売れる市場環境を作り出すために営業活動を行うことと、置き換えて理解されてもいいと思います。 もちろんこれは売り手側の視点であって、これを顧客(消費者)視点に置き換えると、ブランド(商材)がどれだけ自分の頭の中で影響力を持っているか(メンタルアベイラビリティ)、そうしたブランドが市場(店頭等)でどれだけ目立っており、入手しやすい状態にあるか(フィジカルアベイラビリティ)ということになります。

メンタル(マーケティング)とフィジカル(営業)に最適な組み合わせがあるのか?

事業の対象が一般消費財(FMCG)であるか否かに関わらず、多くの企業で「マーケティング」とは、顧客(消費者)を対象として顧客に直接または間接的に働きかける施策を通じて事業の成長・拡大を図る活動を指しています。その一方で、商材を顧客に流通させるシステムを対象としてこの流通システムに直接または間接的に働きかける活動は「営業」と呼ばれ、販売結果の達成に置いてマーケティングと連動するもののマーケティング部門とは組織・人員・投資予算的に別扱いされていることが多いと思います。お客様のことを理解しそのニーズに直接働きかけようと顧客を主体に考えるのがマーケティングですが、「営業」は売上として計上される商材の流通出荷に直接作用するのでより重視されがちで、 「マーケティング」は流通在庫がかさ張らないようにオフテイクを促進するように補助的に考えるというのが、多くの日本企業で主流の考え方のようです。

「マーケティング」と「営業」は相互に連動して売上を構成するわけですから、どちらがより重要というような議論は全く無意味であり、「マーケティング」と「営業」の統合的な効果を合理的に考えることが重要となります。ところが事業規模が拡大するにつれて組織も拡大し分業化が進んでいくと、果たして両者は効果的に統合されているのかが分からなくなってしまうようです。カンターは市場調査会社なのでクライアントから「何を調査で知りたいのか」という背景説明を受ける機会が多いのですが、クライアントの誰もが「営業とマーケティングは効率よく統合・連動すべき」と考えてはいるものの、誰がその統合を管理し、その効果・効率をどのような基準で判断すればいいかが、大きな組織になるほど見えにくくなってしまっているのではないかと感じます。

例えとして街の手作りのお団子屋さんを例にして考えてみます。

街のお団子屋さんでは「営業」と「マーケティング」は一体化しています。店先でお客様に団子を販売しながら、どんなお客さんが贔屓にして買ってくださるかがわかり、店頭でのお客さんの反応や会話を参考にして、お団子の味や大きさを変えたり、あんこの種類を増やしたり、包装紙に凝って見たりと、もっと多く売るための様々なアイディアを即座に試して、成功するまで試行錯誤をアジャイルに繰り返すことができます。ところが、そのような努力が功を奏して売れ行きが好調になると、店主は店の奥で団子作りに集中せざるを得なくなり、店先での販売は家族に任せっきりになります。夜は夜で帳簿の整理をしながら、もう少し団子の種類を増やした方がいいかなと考えたりします。アンコものと較べてみたらし団子の売上が落ちているようなので、みたらし団子の種類を増やしたら売り上げのてこ入れになるのではないかと考え、店先に立っている家族にどんな客がみたらし団子を買っていくのか質問してみるのですが、家族の答えは要領を得ずピンときません。仕方なしに自分の長年の経験と勘で新作のみたらし団子の試作にとりかかってみます。試作品を家族に試してもらうと、年が一番若い娘に今風の味ではないと言われ、それならいっそ思い切って経験の浅い娘に試作品づくりをさせてみますが、店頭に立つ糟糠(そうこう)の妻からは「こんなのはみたらし団子とはいえず常連の年配客の口には合わない」と反対される・・・。

これはお団子屋さんの例ですが、同様のことが大企業でも起っているのではないかと推測します。このお団子屋さん一家では販売を拡大させるためのマーケティングインテリジェンス(顧客理解)とその情報を行動に活かすアジリティ(俊敏性)が欠如しており、まずはそこを回復させる必要があります。

こうした問題は企業が大きくなれば必然的に起こることで、これを解決するためにERPシステムの導入や市場調査を行うことは大事だと思いますが、問題解決すべきことの本質とは、創業当時のお団子屋さんが「営業」=「マーケティング」だった時の強さ、すなわち「知りたいことをすぐ知ることができ、何をすべきかの筋道とそれを実現する具体的な発想が自然に湧いてきて、試行錯誤から正解を導きだすサイクルが早い」体制を大きな組織でも実現できるようにすることだと思います。こうしたことの実現には「知りたいことへの答えがシンプルな明快さを持ち、何をすべきかのアクションポイントが明快に示唆されている」といった情報の「質」が大きく貢献すると思います。

先ほどのお団子屋さんの例に戻ると、ご主人は一晩よく考えた上でこのような指示を出しました。まずお嬢さんに対して「この試作品を学校の複数の友達にも試食してもらい、意見を聞いて改良し試作品を完成品にしてほしい。その時、友達からどこで売っていれば買いたいと思うかも聞いて、その場所に行って短期間の試験販売をしてもらえないかと交渉をしてくれないか」と依頼し、次いで奥さんに「貴方のいう通り、こういう新商品はお店には出さないつもりだ。その代わりに、今の常連客からうちのみたらし団子のどこが気に入っているのかを聞き出してくれ。それから、いつもみたらし団子以外を買うお客にみたらし団子を勧めてみて、何故みたらし団子は買わないのかを探ってほしい。そうした聴き取りを基にして、常連客が喜びそうな新作みたらし団子のアイディアを考えて、それをぜひ聞かせてくれないか」と依頼しました。団子屋のご主人は、お店のマーケティングと営業と、そしてその先の顧客が、もう一度1本の線でつながるように整理し直したわけです。

このお団子屋さんの例え話から明らかなように、営業面では現在の最頻顧客の購買実態を基軸とした市場理解となりがちなのに対し、マーケティング面では潜在顧客の新たな取り込みを主眼とした市場理解となりがちです。営業(流通)とマーケティングの両機能を持つ企業にとっては、マーケティングと営業のそれぞれの活動が、顧客が求めるニーズに応えるように連動されていなければなりません。そのためにはその相互作用が可視化されている必要があると思います。マーケティングは顧客のメンタル面をコントロールして自ブランドを魅力的にすることが仕事ですが、その成果を出すために営業がコントロールしている市場要因がどれだけ影響しているのかを知る必要があります。一方で、営業は市場(フィジカルな販売環境)をコントロールして自ブランドに優位な状態を築くのが仕事ですが、その成果にマーケティングがコントロールしている顧客への魅力度がどれだけ影響しているかを知る必要があります。ここで避けるべきは、「ここから先は営業(あるいはマーケが)の仕事だからうまくやってくれるだろう」と相手側に過度な期待を押し付けて済ましてしまうことです。もし営業(フィジカル)による影響度が低いのであればその弱みまでを補えるような施策をマーケは考えなければいけないですし、もしも顧客メンタル(マーケ)による影響度が低いのであれば、そのリスク(棚落ちなど)を考慮に入れた営業活動をしなければなりません。営業とマーケの相互作用が可視化されることの重要性はこの点にあります。もし現実が可視化されていなければ、それぞれの部門が相手先部門への「あるべき」論の応酬に陥ってしまい、組織はアジリティを失うことになります。

カンターではBrandZのデータベースを用いた研究で、顧客の頭の中で作用している要因と、市場構造(流通または営業)の中で作用している要因との間の相互関係を明らかにしています。その原理は極めてシンプルで、「顧客にとって魅力的な商財でなければ見向きもされず売れることはないし、どんなに魅力的な商財であっても市場(流通や営業)がなければ売ることができないのであるから、理論的には両者は完全に一致すべきであり、100%魅力的な商財であれば100%売れるはず」という大前提に最初に立ちます。次に市場調査を行い、理論的には一致すべき両者のギャップを分析します。現実では100%魅力的な商財が80%しか売れなかったり、30%しか魅力のない商財が60%も売れたりすることが多く起こるわけですが、そのギャップは市場(流通や営業)要因に起因すると考えます。この考え方に立てば、市場調査で最初に商財の魅力度(メンタル)を測定し、その商財が実際にどれだけ売れたかを測定すれば、市場要因力(流通支配力や営業力などのフィジカル)の強さが推定できることになります。

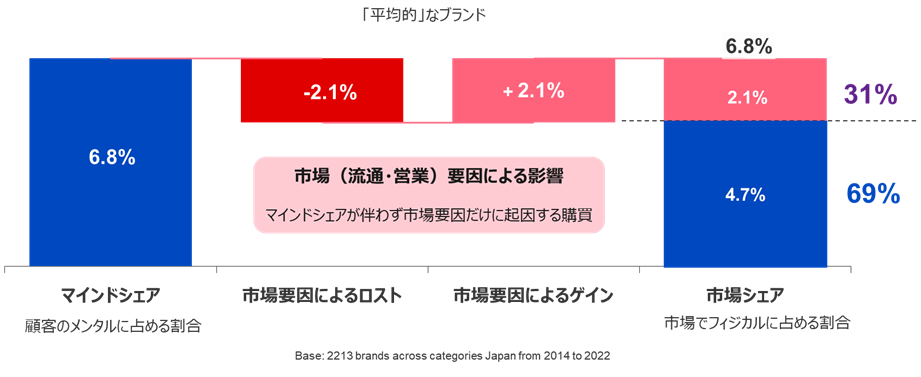

下の図は国内のBrandZデータベースを使って、平均的な商材のマーケティング(如何に顧客の心を捉えるか)と営業(市場での影響力を確保するか)の関係を示したものです。

市場にある実際のブランド(商材)のマインドシェアとマーケットシェアは異なりますが、マインドシェアもマーケットシェアも合計が100%になるように算出されるので、平均で見ると両者は一致します(どちらも平均は6.8%となります)。

上の図のマーケットシェアの6.8%のうち、マインドシェアが伴う(顧客の心も掴んだ上で購買されている)のは、約7割の4.7%です。残りの3割は市場要因だけで購買されており、顧客の心を捉えているのは購買されたのとは別のブランドであることを示します。何故そのようなことが起こるかといえば、最も典型的な例は棚落ち・欠品です。本当は別のブランドが欲しかったが売場になかったので他のブランドで済ましたというようなケースです。このほかにも、たまたま特売されていたので、新製品が大量陳列されていたので、試しに買ってみたような場合や、売場のセールスマンの説明に説得されて心が変わったような場合もあります。あるいは、自分が好きなブランドには必要とする規格(サイズやSKU、産地等)のものがなく、他のブランドには条件にぴったりと合う規格のものがあった、というような場合もあります。

また、上の説明ではブランドという言葉を使っていますが、それには理由があります。何故なら、顧客のメンタル面の占拠(マインドシェア)は商材単位ではなく「ブランド」単位で行われているからです。「ブランド」とは単にブランド名を指すだけではなく、パッケージの色やデザインから過去の使用体験まで、顧客消費者がその記憶や連想の手がかりになる集合単位のことを指しています。この意味ではブランド名が記憶されていなくてもブランドが顧客の心を占拠することはできます。ただしデータベースからの知見上、自発的にブランド名まで想起されるブランドの方がマインドシェアをとりやすくなるのも事実です。

ご注意いただきたいのは、上記はあくまでも全カテゴリーの平均であり、メンタル(顧客)とフィジカル(市場)の相互作用を一般モデル化するために算出したものであることです。実際は顧客や流通構造が異なるカテゴリーによって相互間の影響度も異なってくるので、相互関係はカテゴリー別で構造を見る必要があります。

これからBrandZのデータベースを使って、国内のいくつかのカテゴリーごとに顧客のメンタルアベイラビリティと市場でのフィジカルアベイラビリティの関係性を見ていきます。次回は、小売業界を取り上げます。