【第二部 戦略篇】 MDS指標を用いたブランドポートフォリオ戦略の考え方

基礎篇 ポートフォリオの共通基盤となるMDS指標 :https://kantar.jp/79528/

戦略篇 [その1]MDS指標でみたブランドの現状 :https://kantar.jp/81173/

[その2]MDS指標を用いたブランド強化の考え方

(2-1)意義性・差別性の「勢い」を含めて理解する :https://kantar.jp/82405/

(2-2)ブランドライフサイクルでの「文脈」を理解する ◀ いまここ

本記事はシリーズ構成の続編です。 前回の記事をお読みいただくことで、背景や用語がスムーズにつながり、理解がぐっと深まります。

まだご覧になっていない方は、ぜひ前回からお読みください。

この講座ではマーケティングの観点からブランドのポートフォリオ管理について説明を行っています。

前回までは【基礎篇】として、ポートフォリオ管理の共通基盤となるMDS指標の説明を行ってきました。

今回からは新たに、MDS指標を用いたポートフォリオの戦略的な展開の仕方を【戦略篇】として説明していきます。

[戦略篇 その2]MDS指標を用いたブランド強化の考え方

(2-2)ブランドライフサイクルでの「文脈」を理解する

ブランド強化の鍵は、単なる指標の高さだけでなく「期待値とのギャップ」を見極め、ブランドの現状に応じた戦略を選択することです。

前回の記事では、勢いのあるブランドの伸ばし方や、平均的なブランドが脱凡庸を目指すためのポジショニング・コミュニケーションの工夫、そして成長ドライバーを持つブランドの拡張策まで、5つのブランドタイプごとの具体的な強化ポイントを解説しました。

今回の記事では、さらにブランドライフサイクルの視点から、「どのタイミングでブランドに勢いが生まれるのか」「ライフステージごとにどんな文脈で成長のチャンスが訪れるのか」を、国内データベースの分析を交えて詳しく解説します。ブランドの成長可能性を高めるための実践的なヒントを、ぜひご覧ください。

ブランドライフサイクルのどのような時にブランドは「勢い」を増すのか?

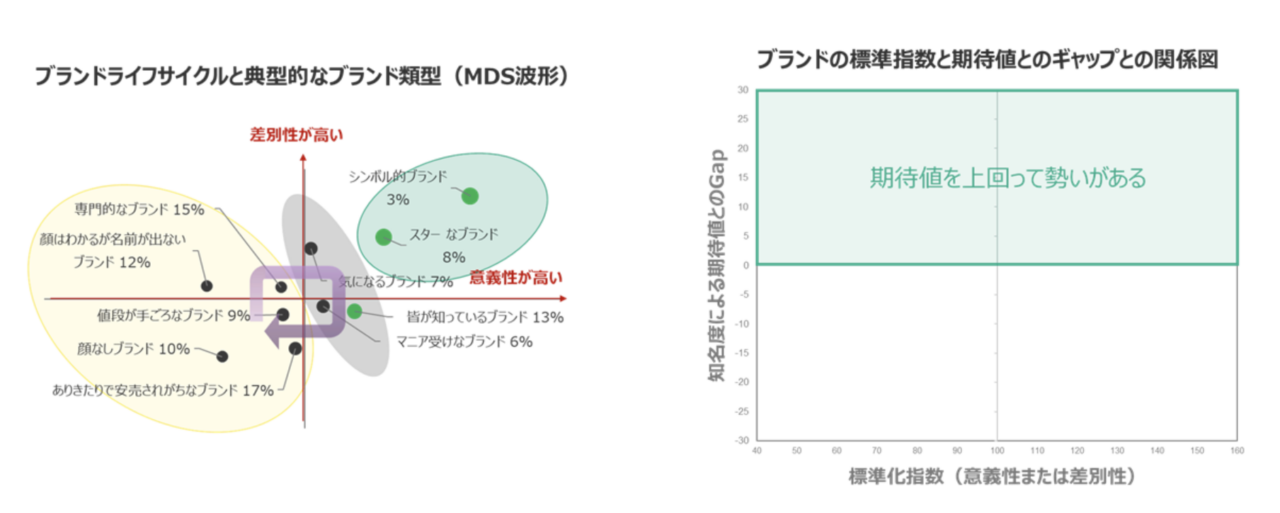

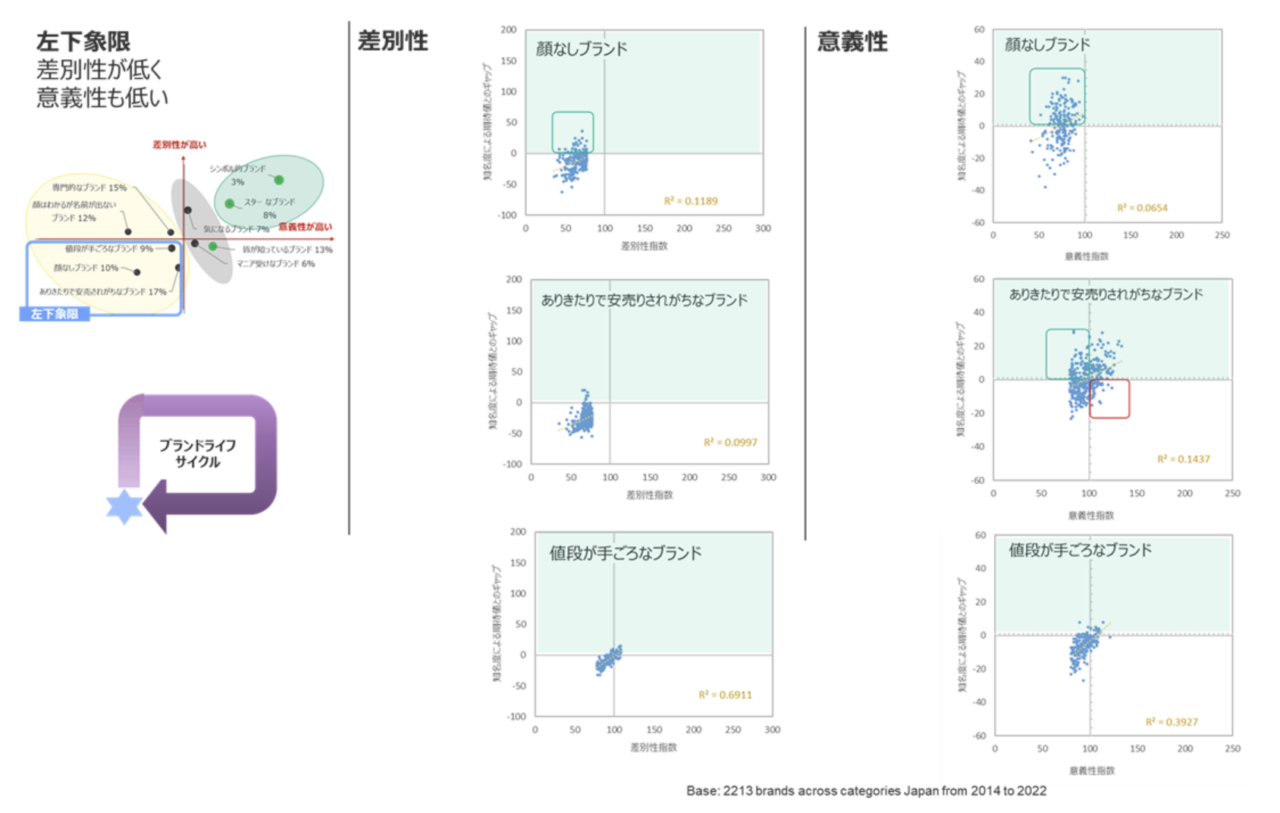

ここまでで差別性や意義性の指数の高さと期待値の関係から、どのような対策を取ったらいいかの目安を説明しましたが、ここでもう一度ブランドのライフサイクルに戻ってみたいと思います。すでにブランドのライフサイクルごとに典型的なブランド類型(MDSの波形)も説明してあるので、どのようなライフサイクルステージ&ブランド類型のときに、ブランドの期待値を上回るような「勢い」は生じるのかを、BrandZの国内データベースから見ていきたいと思います。

ここでは以下の2つのグラフを使います。左のグラフはライフステージを示す4象限のグラフ(MDSマッピング)です。この4象限ごとに典型的なブランド類型の差別性と意義性について指数と期待値との関係をみるのが右のグラフです。右のグラフでは縦軸が知名度からの期待値に対するギャップの大きさを示しており、上部象限が期待値を上回ることになります。

どちらも4象限を使っており紛らわしいのでご注意ください。

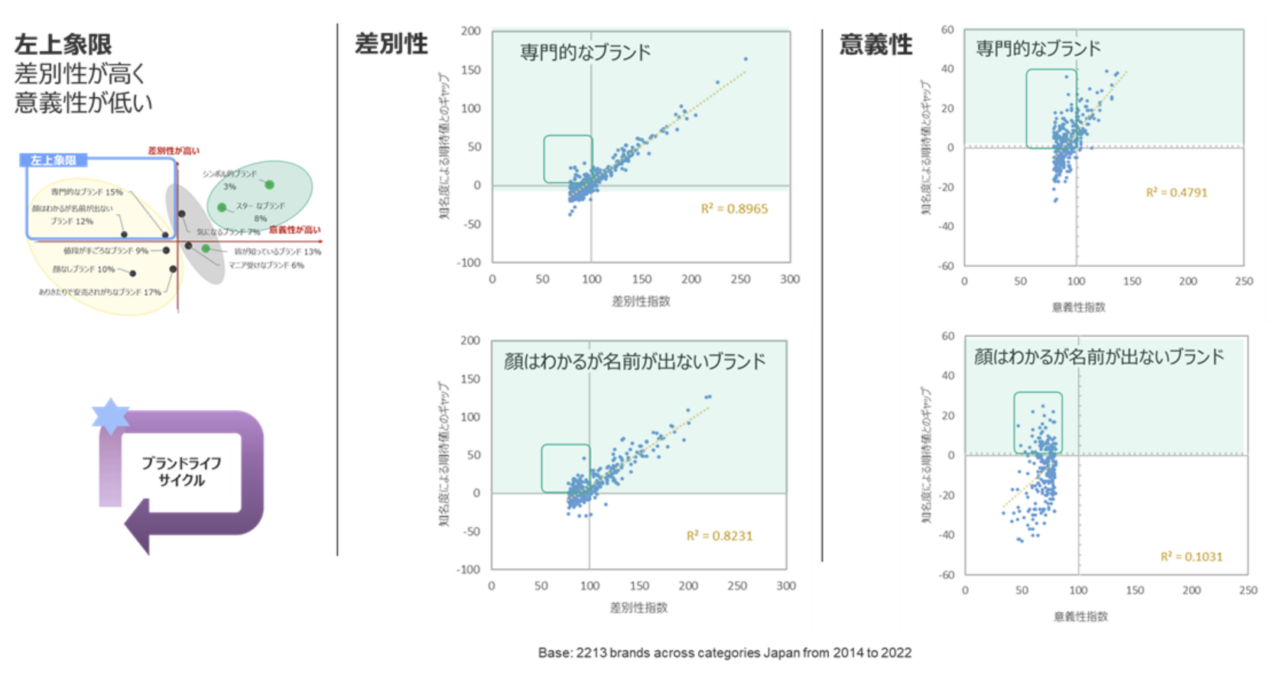

ライフサイクルの左上象限では、指数が低くても「勢い」があるブランドが多い

ライフサイクルの左上象限は差別性が高い象限なので、そこに典型的なブランド類型では差別性が高く勢いがあるのは当然ですが、意義性にも勢いがあるブランドが多くなっています。「顔はわかるが名前が出てこない」ブランドの定義は意義性の指数が平均未満となっていますが、それでも期待値は超えているブランドが多くなっています。

このように左上象限では差別性や意義性に勢いがあり、指数が低くても期待値を上回る勢いを持つブランドが多くなっています。

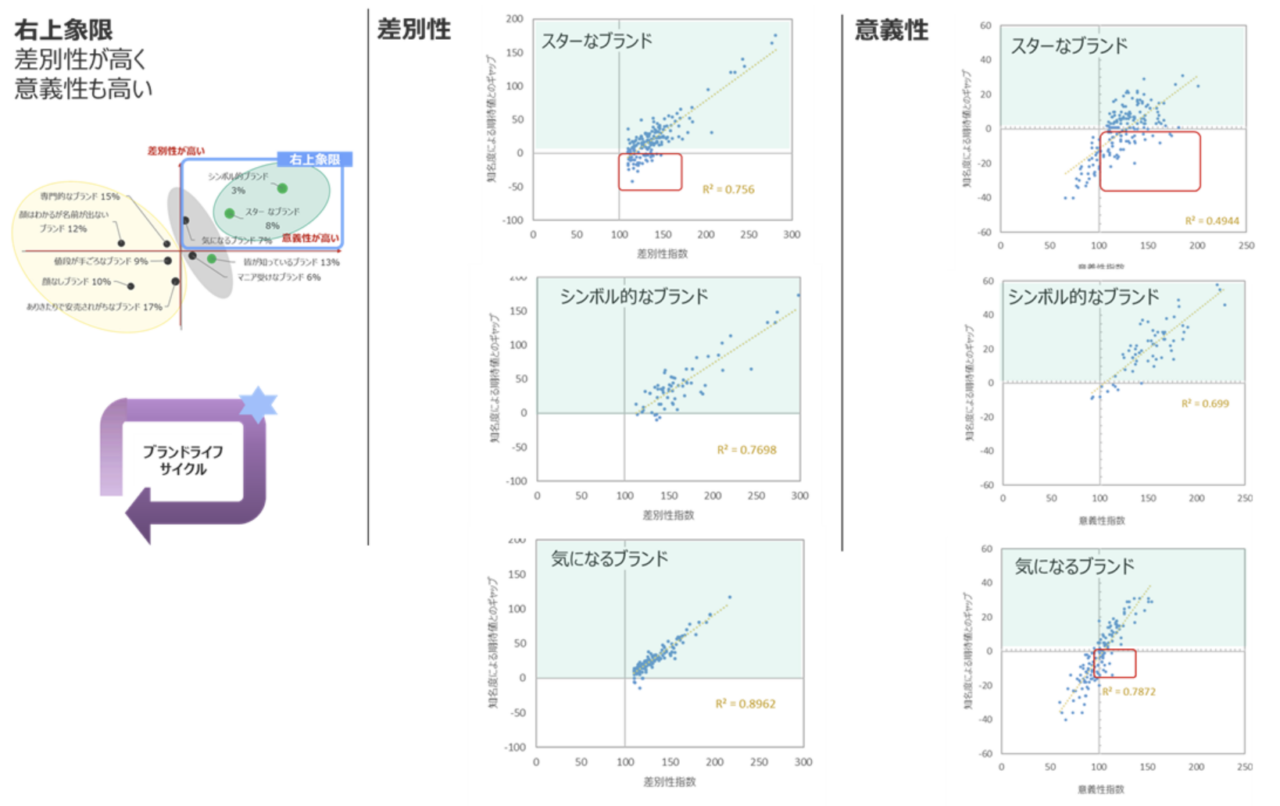

ライフサイクルの右上象限には、「勢い」があるブランドが多い

ライフサイクルの右上象限は差別性も意義性も高く市場優位性が高いので、当然勢いのあるブランドが多くなります。そうした中で要注意となるのが、「スターなブランド」には差別性や意義性の指数は高くても、期待値が下回っているブランドが一定数存在しており「死角」となっている点です。

自ブランドが右上象限に入っているとしてもこのような死角ができていないかチェックしておくといいと思います。

また、この象限にある「気になるブランド」は、差別性が既に高くこれから意義性を強化して「意義のある差別性」を高めていくことで成長するブランドです。そのため意義性で「期待値を下回る」割合が高く、意義性の指数が高くても期待値を下回るブランドの場合は注意が必要です。

但し、気になるブランドの意義性では、指数と期待値ギャップとの相関が高く、知名度からの期待値を上回ることで意義性の指数が上がりやすくなります。これは差別性が高いことによる効果と考えられますが、相対的に知名度の低いブランドにとっては競合上で有利な条件となっています。

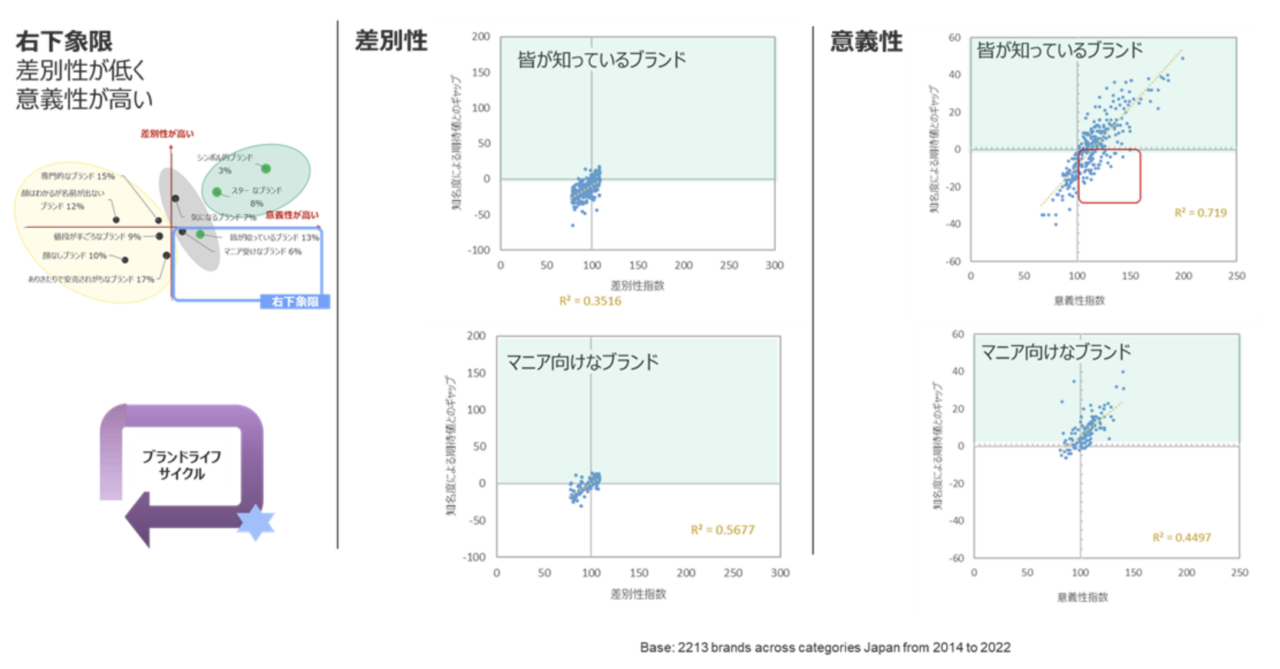

ライフサイクルの右下象限には、意義性にだけ「勢い」があるブランドが多い

ライフサイクルの右下象限は差別性の指数が平均以下となるので、象限に典型的なブランド類型でも差別性には勢いが見られません。意義性には勢いがあるのですが、「皆が知っているブランド」では意義性の指数が高いのに期待値を下回っているものがかなりの割合で存在しており、そのようなブランドの場合意義性の効用が薄れてしまうので注意が必要です。

「マニア向けのブランド」は、ユーザーからの評価と非ユーザーからの評価が両極端に分かれる傾向があります。意義性でほとんどのブランドが期待値を上回っていますが、それはユーザーからの評価に牽引されています。「マニア向けブランド」はユーザー間における「勢い」が非ユーザーにも展開できるような「仕組み」を作ることがこのブランドをさらに成長させるポイントになります。

ライフサイクルの左下象限にも「勢い」があるブランドは存在する

ライフサイクルの左下象限は差別性も意義性も指数は低いので、当然勢いがあるブランドは少なくなりますが、それでも勢いを持つブランドは存在します。

「顔なし」ブランドは、単に知名度が低いだけで評価はニュートラル(よく知らないから評価できない)となるため、指数は低いが知名度からの期待値を上回る割合が増えます。それ故、このブランドの場合は勢いがあるというよりも、(知名度が上がれば)成長する可能性も十分にあるという意味合いの方が強いと思います。

「ありきたりで安売りされがちなブランド」には、意義性で指数は低いが期待値を上回る(勢いがある)場合と、指数は平均値を超えるが期待値は下回っている(勢いがない)場合の両方が見られます。後者の場合は、ブランドライフサイクルの末期に差し掛かっていないかを疑ってみる必要があります。

「値段が手ごろなブランド」は差別性も意義性も、平均的なところに固まってしまっています。先に「意義性・差別性によるブランド強化のガイドライン」の「凡庸なブランド」のところで説明したパターンとなっています。

どのブランド類型にせよ、この左下象限でも期待値を上回る勢いのあるブランドは存在するので、まずは差別性での勢いを活かして差別性を高めていくのが望ましいと言えます。その時にどのような点をチェックすればいいかは、先述した「ブランド強化のガイドライン」を参照してください。

まとめ:

- 勢いはライフサイクルの象限とブランド類型の組み合わせによって生じる。

- 指数の高さだけでなく、期待値とのギャップがブランドの成長可能性を左右する。

- 差別性が高いブランドは、意義性の期待値を超えることで成長の起点となる。

- 優位性のあるブランドでも、死角となる期待値の下振れには注意が必要。

- 成長余地のあるブランドは、文脈に応じた差別性強化とポジショニングの再構築が求められる。

本記事では、「マーケターのためのブランド戦略」について、基礎篇および戦略篇に分けてご紹介してまいりました。今回をもって本シリーズは一区切りとなります。これまでご覧いただき、誠にありがとうございました。今後も同様のラーニングコンテンツを定期的に発信してまいりますので、引き続きご期待いただけますと幸いです。

カンタージャパンでは、ご要望に応じてここでご紹介したMDFモデルの指標を用いたアドホック調査を実施することが可能です。また、BrandZのデータベースから特定カテゴリーのケースをご紹介することも可能ですので、ご興味のある方は弊社までお気軽にお問い合わせください。