【第二部 戦略篇】 MDS指標を用いたブランドポートフォリオ戦略の考え方

基礎篇 「ポートフォリオの共通基盤となるMDS指標の説明」

ポートフォリオの共通基盤となるMDS指標 :https://kantar.jp/79528/

戦略篇 「MDS指標からみた10パターンのポートフォリオ戦略の説明」

(1-1)マップのポジショニングから考える① :https://kantar.jp/81173/

(1-1)マップのポジショニングから考える② :https://kantar.jp/81354/

(1-1)マップのポジショニングから考える③ :https://kantar.jp/81690/

(1-2)グラフの波形から考える :https://kantar.jp/81845/

(1‐3)ブランドの期待値からの「勢い」を読む ◀いまここ

本記事はシリーズ構成の続編です。 前回の記事をお読みいただくことで、背景や用語がスムーズにつながり、理解がぐっと深まります。

まだご覧になっていない方は、ぜひ前回からお読みください。

この講座ではマーケティングの観点からブランドのポートフォリオ管理について説明を行っています。

前回までは【基礎篇】として、ポートフォリオ管理の共通基盤となるMDS指標の説明を行ってきました。

今回からは新たに、MDS指標を用いたポートフォリオの戦略的な展開の仕方を【戦略篇】として説明していきます。

[戦略篇 その1]MDS指標でみたブランドの現状

(1-3)ブランドの期待値からの「勢い」を読む

- 目次

前回は、MDSマッピングにおける各象限の特徴と、意義性・差別性・想起性のスコア波形がブランドごとに異なること、そしてそれが市場優位性やブランドの成長段階にどう影響するかを見てきました。

今回は、これらのスコアが「知名度からの期待値」によってどのように影響を受けるのか、そしてその期待値とのギャップがブランドの勢いや差別性にどのような意味を持つのかを、牛丼チェーンの具体例を交えて読み解いていきます。

意義性・差別性の評価も「期待値」の影響を受ける

ここまでブランドの意義性と差別性指数の強弱を、MDSマッピングの象限やグラフ波形から見てきました。そして、意義性・差別性がブランドにもたらす効用として、顧客の心を強く掴む力(マインドシェア=デマンドパワー)、価格以上の価値を与える力(プライシングパワー)、知名度以上の期待をさせる「勢い」の力(フューチャーパワー)といった作用あり、それぞれの効用に意義性・差別性がどのように寄与するかを見てきました。

フューチャーパワーとは、知名度の大きさから消費者が期待する以上のことをブランドが提供することでブランドに伸びしろや勢いを感じさせる力で、BrandZのデータベースによりこの力の大小が実際の市場での成長確率に影響することが確認されています。「消費者が期待する以上のこと」とは具体的には、意義性・差別性・想起性に置き換えられます。

普段の生活の中で『みんなに知られている有名なブランドであれば、多くの人に満足して使われており親しまれている』『ほとんど人が知らない無名なブランドには、何か問題がありそうだ』という風に判断することが多いと思いますが、「期待値」とはこうした消費者の思い込み(ヒューリスティック)を意味します。この例の期待値とは主に意義性に関することになります。

牛丼ブランドの吉野家・すき家・松屋の例

【基礎篇】の「意義のある想起性」のところでランチを例えに出しましたので、ここでもランチに牛丼を食べに行くことを考えてみましょう。

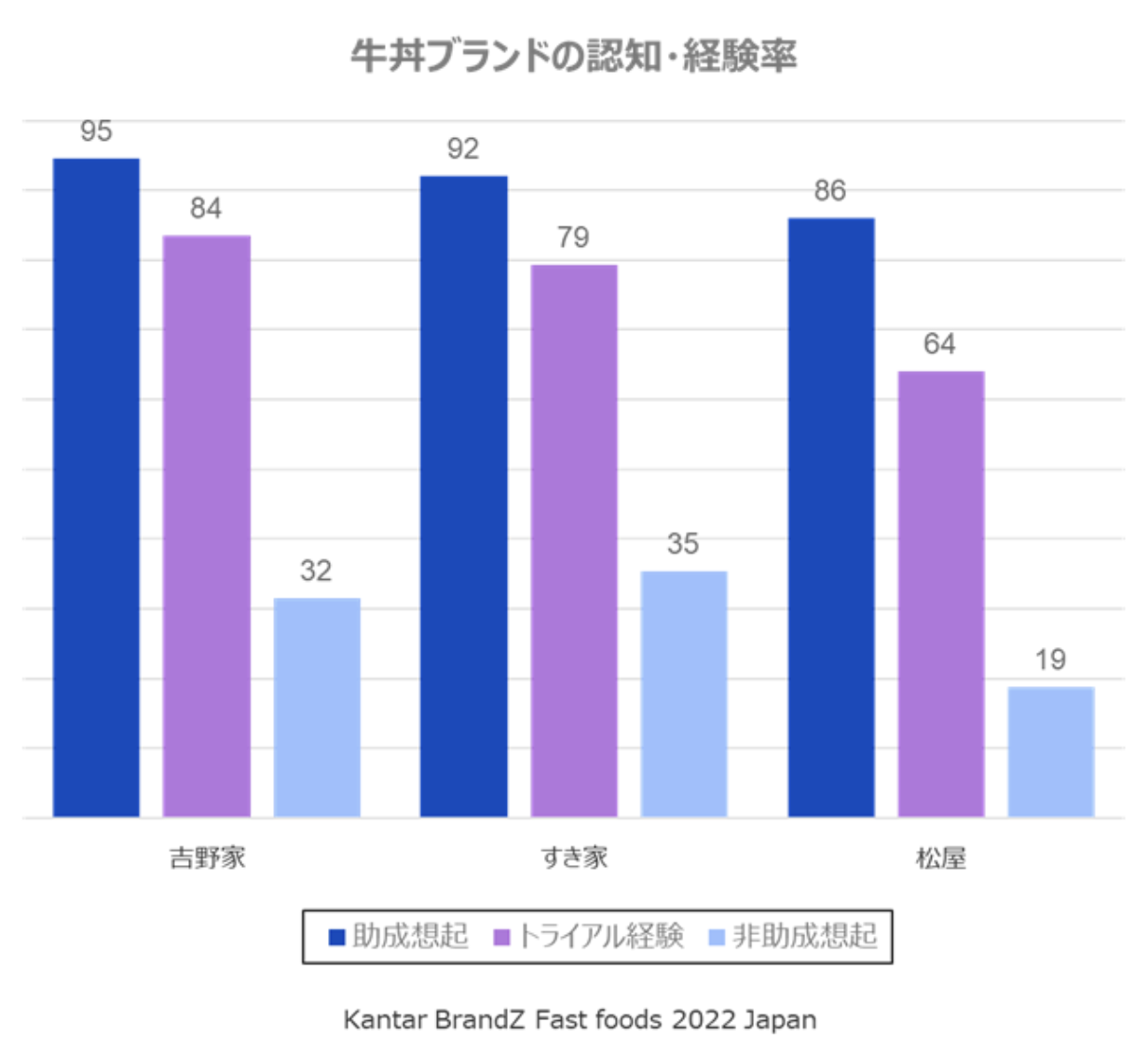

牛丼では吉野家、すき家、松屋が有名ですが、それぞれのブランドの認知と経験率では、吉野家とすき家に較べ松屋がやや劣るようです。そのため非助成(純粋)想起でも松屋は劣っています。この非助成想起が想起性とほぼ等しい意味を持ちます。

吉野家とすき家では、吉野家の方が助成想起と経験率でやや高く、非助成(純粋)想起ではすき家の方がやや高いですが、知名度では両ブランドはほぼ同じようなレベルであり、松屋だけがやや劣ります。

牛丼ブランドの差別性は知名度からの期待値を大きく下回っている

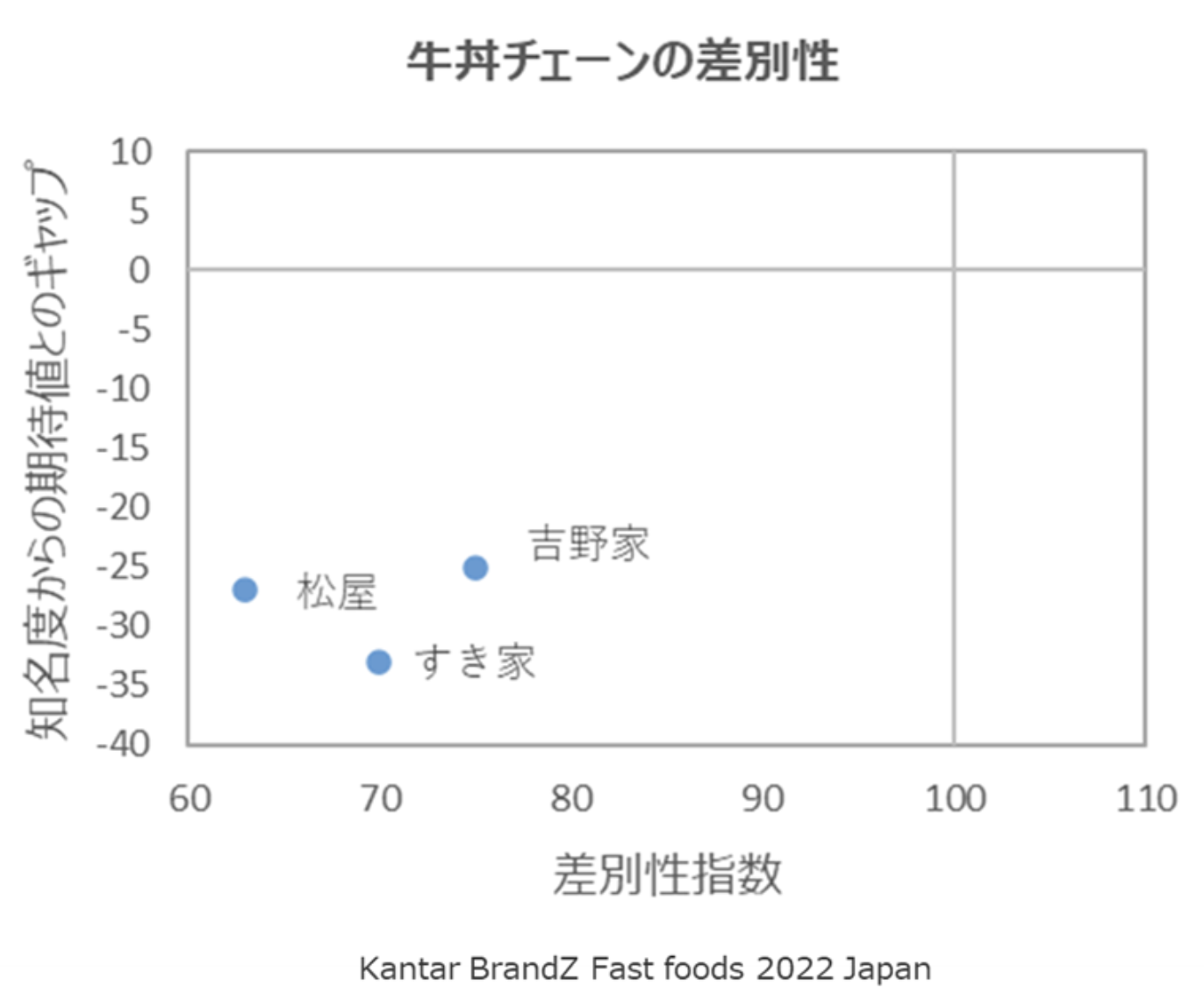

以上を踏まえて、まずは牛丼ブランドの差別性をみてみましょう。

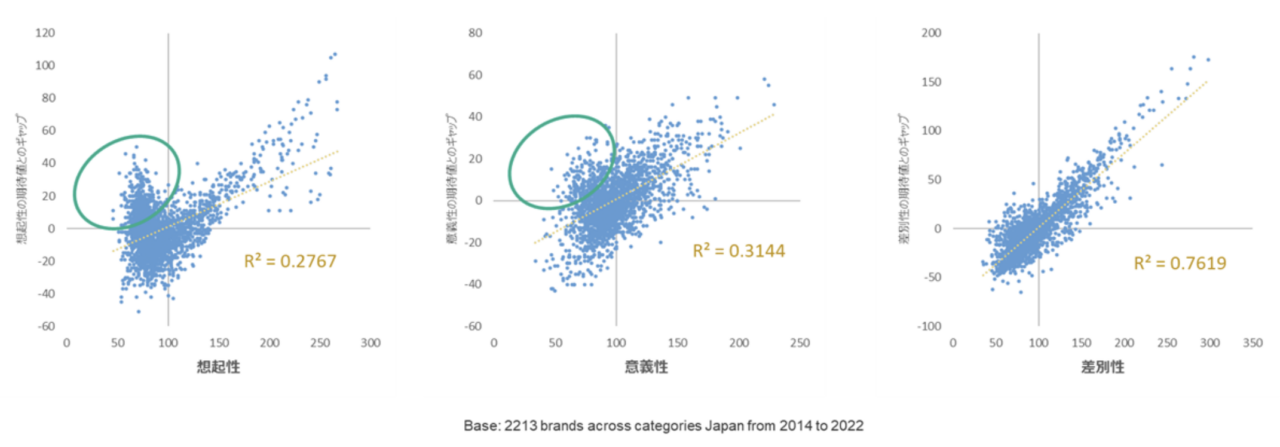

下図では横軸に標準指数を、縦軸に知名度からの期待値とのギャップをおいて両者を較べています。

牛丼というと、ちょっと前まではサラリーマンのおじさんが好んで食べるものというイメージが強く、メニューも牛丼しかないのでカウンターで食べ終わったらさっさと出ていく、というイメージが強かったと思います。こういう典型的な牛丼のイメージが強いという点では3つのブランドに大きな違いはなく、3ブランドで差別性に大きな差はありません。

知名度からの期待値とのギャップが大きくマイナスになっているのは、このデータが牛丼だけでなくファーストフードチェーン全体で聴取されているため、ファーストフード全体では牛丼チェーンの知名度は高いが、知名度の高さほどの差別性は牛丼ブランドには感じられない、ということを示しています。

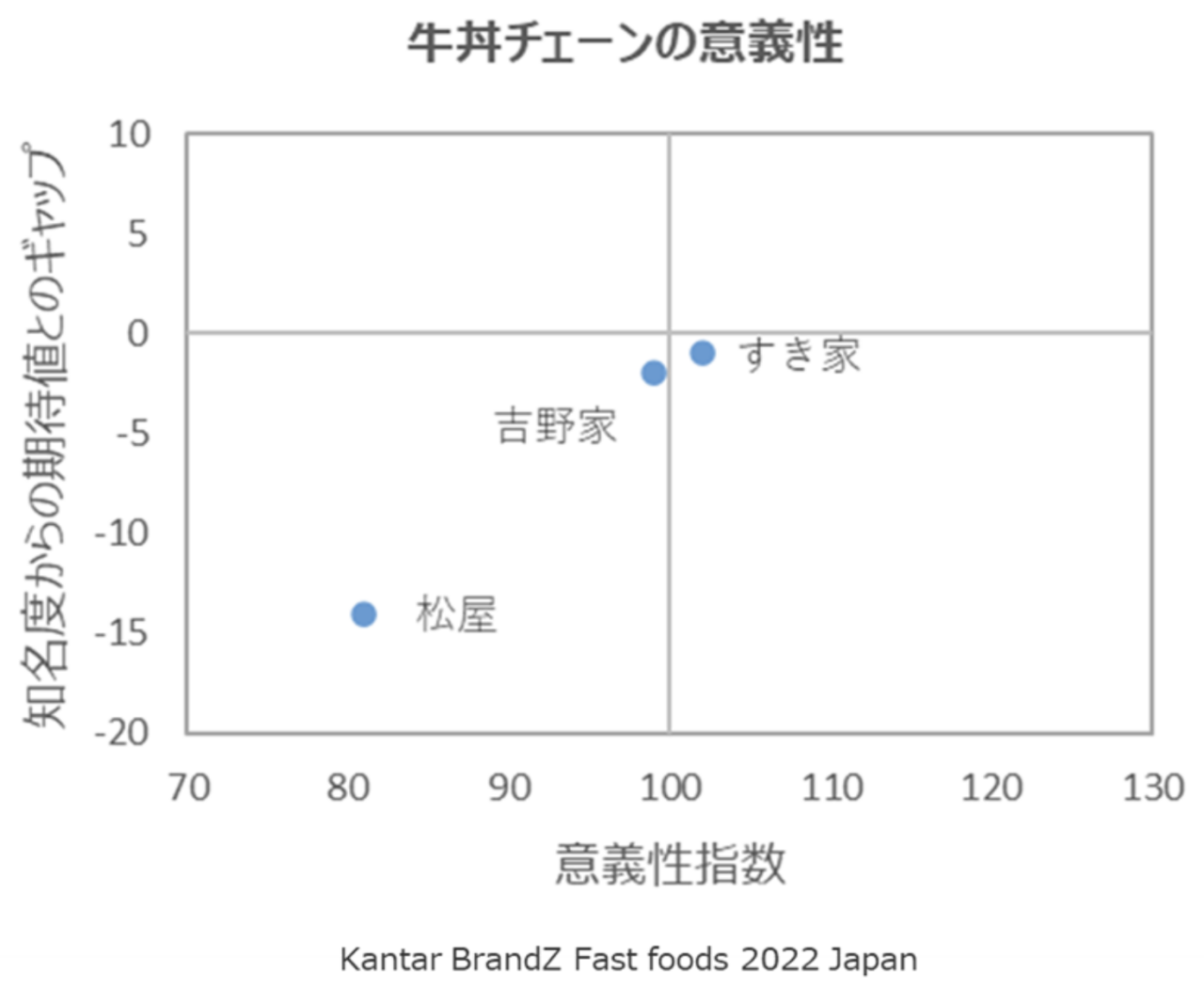

上記の差別性と較べると、下図の意義性の場合は指数(横軸)で吉野家・すき家が松屋に差をつけています。そしてそれは知名度からの期待値とのギャップ(縦軸)でも同様です。

この考えられる原因として、吉野家とすき家は牛丼の利用者層を女性に広げるようなイメージチェンジを近年図っていることが挙げられます。これまでは知名度は高くてもおじさん層だけに意義性を感じられていたものが、吉野家やすき家は少しづつ利用者層を拡げて知名度の高さから期待される意義性に近づいてきていると解釈できます。それに対して松屋はまだ従来通りのユーザー層に限定されたままだということが意義性の違いから示唆されます。

牛丼ブランドの想起性は店舗数の影響を受ける

次いで牛丼ブランドの想起性をみてみます。

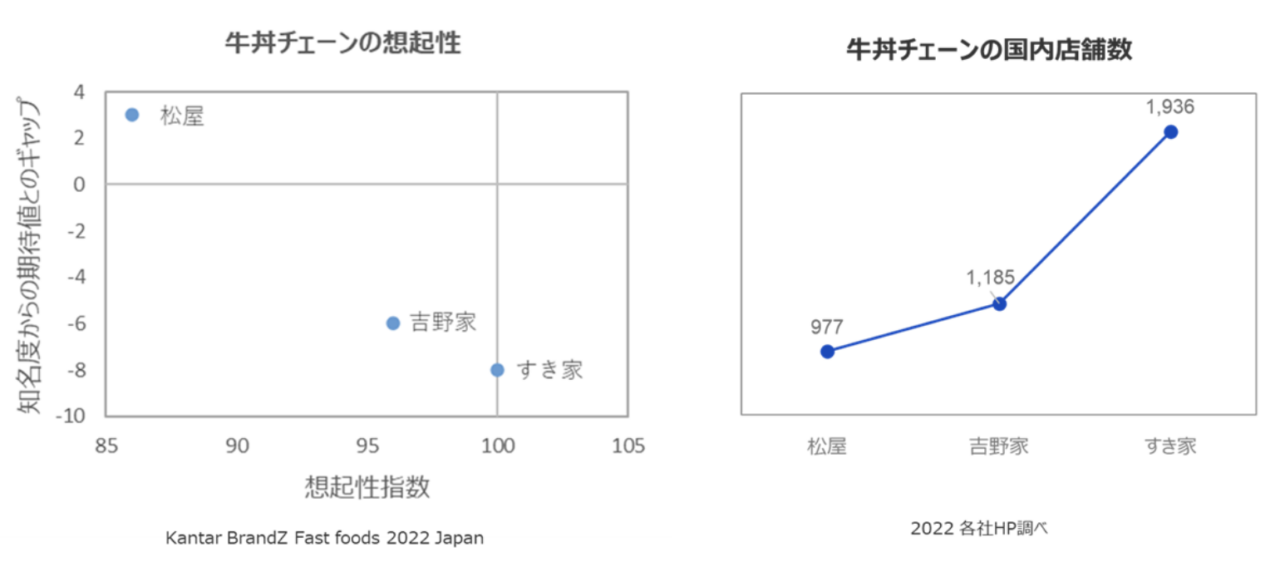

先ほどみたように、知名度では吉野家とすき家の方が高く、松屋はやや劣ると述べました。下図左の想起性の指数(横軸)をみると、想起性でも松屋は両ブランドと差が開いていますが、縦軸の期待値とのギャップをみると松屋の想起性は知名度からの期待値を超えています。つまり、吉野家とすき家は『知名度が高い割には想起されにくい』のですが、松屋の場合は『知名度が低い割には想起されやすい』ということになります。

ファーストフードのようなチェーン店の場合、想起性の大きさは店舗数の多少の影響を受けることがわかっています。(ブランドの店舗の多さが消費者にとってのビジビリティ:目に入りやすさを高めるため。)上図の右グラフが国内のチェーン店舗数を示しますが、想起性指数と較べると、すき家との店舗数の差が開いている割には吉野家の想起性は高いと言え、松屋との店舗数の違いの割には、吉野家の想起性は高いとも言えます。

松屋は昔ながらの典型的牛丼イメージが強い

想起性の指数自体はすき家が最も高いのですがその要因は店舗数の多さによると考えられ、店舗数による影響を考えなければ(指数は低くても)吉野家の想起性は高いといえます。これに対して、松屋は想起性はそれほど高くないのですが、想起性で知名度による期待値を超えています。

これが何を意味するかと言えば、松屋のことを想起する人の数は決して多くはないのですが、牛丼として「いかにも」なブランドであるため、知名度の低さの割に想起されやすい、ということを意味します。先ほどの意義性のところで、3ブランドの中で松屋は牛丼の典型的なユーザー(おじさん)に合致している(=ユーザー層が広がっていない)イメージが強いと述べましたが、そうした(ネガティブも含めた)典型的牛丼イメージが想起性の期待値ギャップを生んでいると考えられます。

フューチャーパワーの説明のところで、知名度からの期待値を上回ることがブランドに「勢い」をもたらすと述べました。その観点で言うと、松屋の想起性の場合はどのような「勢い」に関係するのでしょうか?

昔の典型的な牛丼のイメージは(若い女性層からすれば)ネガティブな要素を含むので、牛丼の従来イメージに合致することは新しいユーザー層に拡大していく「勢い」にはならないではないかという疑問をもつと思います。その疑問はもっともで、松屋の「勢い」は新しいユーザー層に向けられたものではなく、おそらく牛丼の正統派コアユーザー層(つまり、おじさん層)に向けられた「勢い」を意味していると思います。

吉野家もすき家もどんどんお店がきれいになって、メニューも豊富になり、女性客も増えてきている中で、昔ながらの正統派の牛丼屋の雰囲気を愛するコアユーザーにとって松屋は「聖地」になるかもしれない、という「勢い」が示唆されているのだと思います。

差別性は期待値を超えることが指数の高さにつながる

身近な具体例の方がわかりやすいかと思い、あえて牛丼ブランドを取り上げてみましたが、もう一度ブランドの全般的な話に戻します。

牛丼ブランドで見たのと同じように、BrandZの国内データベースで標準化指数の大きさと知名度からの期待値とのギャップの大きさを較べてみました。

上のグラフから、標準化指数と期待値とのギャップとの関係で相関が高いのは差別性ということがわかります。知名度による差別性への期待値に対して正のギャップが大きければそのまま指数も高くなり、負のギャップが大きくなれば指数も小さくなるという「素直な」関係です。差別性というのは知名度が大きいからといって期待が大きくなるわけではない、とも言えます。

意義性は期待値を超えていても指数が低いこともある

それに対して、意義性と想起性の場合は、指数と期待値とのギャップは相関がないわけではないのですが、グラフの左上象限に線形回帰に対して歪みがあり、そのため相関が下がってしまっています。

左上象限にデータが多いということは、意義性または想起性の指数は低いのに、知名度の高さからの期待値を上回るブランドが多いということを意味します。反対側の右下象限(標準化指数は高いが、期待値を下回る)に位置するブランドもいるにはいるのですが、数的に左上にいるブランドの方が右下を圧倒しています。

左上象限のように指数が平均を下回っていても知名度による期待値を上回る場合は、ブランドには期待値を上回るだけの「勢い」を持っていると考えられ、その勢いを伸ばしていけばブランドの意義性も伸びる=デマンドパワー(マインドシェア)も大きく成長させることができます。

大抵の場合は意義性をみれば想起性まで見なくても足りる

また、MDSマッピング4象限によるブランドライフサイクルのところで説明したように、想起性を上げるためには意義性を上げる必要があるので、想起性を上げることと意義性を上げることには重複が多くなり、大抵の場合は直接想起性を上げる方法は考えずに、意義性を上げる方法だけを考えれば十分です。ライフサイクルでは意義性を強化した結果、「意義のある差別性」ができあがれば市場優位性につながり必然的に想起性も高まるからです。

想起性もチェックした方がいいようなケース

ただし、先ほど紹介した牛丼の松屋のケースもあります。松屋は意義性では他の牛丼チェーン同様指数も低く期待値とのギャップもマイナスですが、新ユーザー層の拡大に出遅れた松屋の意義性は3ブランドの中で最も低くなっていました。また差別性では牛丼の3ブランドはどれも期待値から大きくマイナスとなっていました。

このような時は、何か改善のヒントを探すために想起性もチェックしてみる価値があります。松屋は3ブランドの中で店舗数が最も少ないのですが、他の牛丼ブランドとは違い想起性では期待値を上回っていました。通常は意義性と想起性は「相性がいい」ため似たような結果になりやすいのですが、松屋の場合は他のブランドでは意義性を高めた女性層などの新しいユーザー層への拡大が遅れた分だけ、典型的な牛丼イメージによる想起性の強化(知名度の割には想起されやすい)につながったと考えられます。意義性と想起性の評価が割れていても、古くからの典型的な牛丼イメージに軸足を置いている、という点では同じであり矛盾していないわけです。

この松屋の例はあくまでもMDS指標を解釈する上での仮説推定が含まれており、実際はその仮説を検証する追加調査(例えば典型ユーザー/非典型ユーザーに対する定性インタビュー等)を行い、事実の確認と対応施策につながる具体的情報の確認・収集を行うべきと思いますが、ここではあくまでMDS指標の読み方・解釈の仕方の例として紹介している点はご容赦ください。

松屋は牛丼の正統派(おじさんの大好きな牛丼)を狙うことで差別性を強化できる

いずれにせよ、意義性と想起性指標の分析からは、他のファーストフードと較べマインドシェアが低い牛丼チェーンでは、吉野家・すき家のように女性等の新ユーザー層への拡大を狙ったイメージチェンジを行っていき意義性を拡大していくか、あるいは松屋のように典型コアユーザー(おじさんサラリーマン)に向けた「正統性」を守り抜くかの戦略的選択があることになります。

もし後者が松屋だけであり牛丼の「原点回帰」「正統派」イメージを強めるようなコミュニケーションを取れば、他の牛丼ブランドにはないユニークさにつながるので、松屋の差別性はそのうち高くなると思います。

吉野家やすき家のユーザー層拡大戦略を成功させるポイント

それに対して吉野家・すき家の新ユーザー層への拡大戦略もまた理に適った戦略だと思います。特にすき家は国内でマクドナルドに次ぐ店舗数を有しており、その規模の利益を活かすために広範ユーザー層を狙うのは必然だと思います。

但し、その際に気を付けなければいけないのは、ブランドライフサイクルのところで説明したように、ライフサイクルの最初に差別性を高めておかないと、意義性を伸ばした効果が出にくい点です。

牛丼チェーンにとって女性層やファミリー層は新しい伸びしろだと思いますが、他のファーストフードのブランドでは当たり前のことだと思います。午後の3~4時頃にマクドナルドの店舗で時間を過ごしているお客様に吉野家やすき家を使うことを考えていただくとしたら、マクドナルドにはない差別性を提供することが必要だからです。

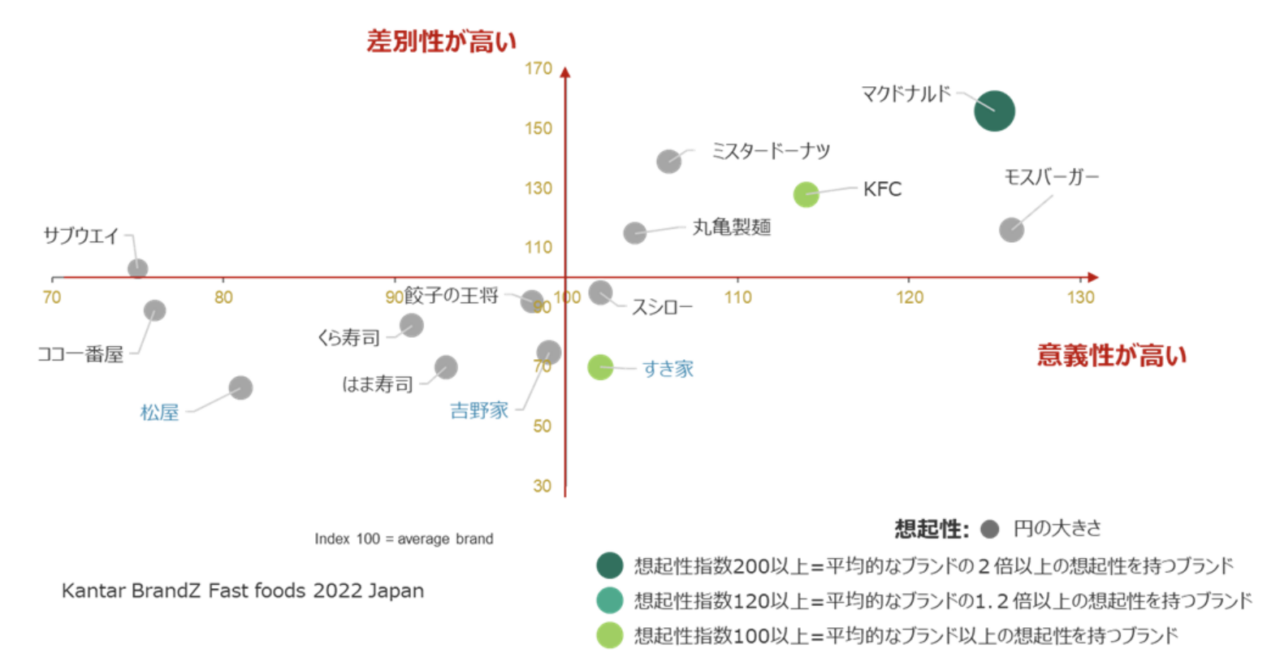

ファーストフードの場合、メニューの「正統性」が差別性を高める

牛丼以外のファーストフードチェーンのMDSマッピングをみてみると、トップブランドのマクドナルドが差別性も意義性も最も高くなっています。マクドナルドと同じハンバーガーを扱うモスバーガーでは、マクドナルドにはない「手作り感」や新鮮でヘルシーな野菜を使った「緑戦略」でマクドナルドと同等の意義性を獲得しています。

それに対して、ミスタードーナッツやKFC、丸亀製麺といったブランドは意義性の割に差別性が高いのが特長です。これらのブランドは、ドーナッツ、フライドチキン、手打ちうどん等、自ブランドが「正統性」を持つメニューを有しており、それがマクドナルドに対抗する差別性となっています。

牛丼や回転寿司の場合、ブランドならではの「正統性」が足りていない

とはいえ、メニューが違えば差別性が上がるかと言えばそうではなく、牛丼や回転寿司、あるいは餃子やカレーであっても差別性は平均以下となっています。消費者にとってフライドチキンと言えばKFC, ドーナツといえばミスド、讃岐うどんといえば丸亀製麺であり、そのような正統性と他にはないオリジナリティがブランドの差別性を強めていると言えます。

牛丼や回転寿司はこれまでのユーザー層がコアユーザーに限定的でありユーザーイメージの方がブランドイメージより強すぎたり、コアユーザーに向けて有力ブランドが鼎立しているため、ブランドの正統性やオリジナリティが絞り切れていないようです。広範なユーザー層に拡大していくためには、ブランドならではのメニューの正統性とオリジナリティが必要になります。

まとめ:

- 意義性・差別性は知名度の期待に影響される

- 期待を超えるとブランドに「勢い」が生まれる

- 松屋はコア層重視、吉野家・すき家は拡大戦略

- 差別性は期待値とのギャップが指数に直結する

- 「正統性」が差別性を高める鍵になる

次回からは、「【戦略篇その2】 MDS指標を用いたブランド強化の考え方」と題し、ブランドを強化していくための考え方をさらに深堀してご紹介していきますので、お楽しみに。